Lernhaus Sole – Bildung steht Kopf und der Mensch im Zentrum

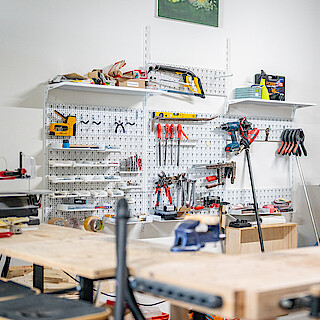

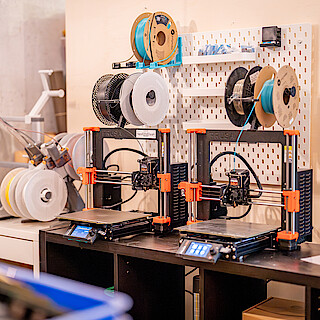

Nils und Hanna Landolt haben zusammen das Lernhaus Sole gegründet – aus Liebe zum lebenslangen Lernen und um Kindern und Jugendlichen einen Ort der Potenzialentfaltung zu bieten. Im Lernhaus sucht man vergebens nach einem Stundenplan, klassischen Pultreihen oder einer Lehrperson, die an der Tafel steht. Stattdessen verteilen sich die Schülerinnen und Schüler in den verschiedenen Erlebnisräumen; sie nähen, drucken, musizieren, basteln, lesen, spielen, tüfteln und entwickeln und werden dabei von den Lernbegleiterinnen und Lernbegleitern tatkräftig unterstützt. Wir haben Nils Landolt getroffen und mit ihm über das Schulsystem als U-Boot, einen glücklichen biografischen Unfall und selbstbestimmte Lernerfahrungen gesprochen.

Nils, wie hast du deine eigene Schulzeit erlebt?

Ich hatte es schwer in der Schule. Ich war nicht der klassische Schüler; ich war kreativ und lebendig und hatte andere Interessen, als im Lehrplan vorgesehen waren. Ich habe gerne Fragen gestellt und diese Fragen haben damals nicht unbedingt in den Schulkontext gepasst. Schon damals stand eine mögliche ADHS-Diagnose im Raum. Meine Mitschüler meinten «Der ist halt ein bisschen dumm.» Ich wollte beweisen, dass sie falsch liegen, und habe mich angestrengt, um die Kanti machen zu können. Glücklicherweise hatte ich die Unterstützung meines Vaters, der mich als Oberstufenlehrer in seine Klasse aufnahm und mit einer Engelsgeduld neben mir sass und mir den Stoff für die Prüfungen beibrachte.

Was hättest du dir damals von den Lehrpersonen oder von der Schule gewünscht?

Als Kind hatte ich keine Vorstellung davon, wie es anders sein könnte. Vielleicht hätte ich mir mehr Geduld gewünscht, anstatt nur ein stures Regeln-Durchsetzen. Aber das ist ja nur ein Pflaster. Heute sehe ich das Schulsystem als U-Boot, das mittlerweile ziemlich tief unter Wasser ist und überall schiessen kleine Wasserfontänen durch Lecks herein. Pflaster bringen da nichts mehr. Aus meiner erwachsenen Perspektive hätte ich mir damals als Kind ein stabileres U-Boot gewünscht, das wirklich dafür ausgelegt ist, in die Tiefen abzutauchen.

Trotzdem oder vielleicht gerade deshalb bist du Lehrer geworden und hast sogar deine eigene Schule gegründet.

Dass ich Lehrer geworden bin, bezeichne ich heute als biografischen Unfall. Vor der PH war ich sehr vielseitig unterwegs: Ich habe als DJ aufgelegt, einen Kleiderladen aufgebaut, ein Praktikum in der Informatik absolviert, drei Tage an der ETH Architektur studiert und nach dem Abbruch flog ich nach Amerika, um dort mein Englisch zertifizieren zu lassen. Übrigens war das eine interessante Erfahrung in Sachen Prüfungen. Bei der Prüfungsvorbereitung kam ich auf einen Score von nur 2 %, ein paar Wochen später lag dieser dann bei rund 90 %. Das erreichte ich durch ein besseres Verständnis der Fragenstruktur – nicht etwa durch einen rapiden Kompetenzzuwachs.

Ich wusste nicht, auf was ich mich festlegen möchte, weil ich so viele Interessen hatte und habe. Aus der Studienberatung lief ich mit 8 verschiedenen Dossiers heraus. Schliesslich wollte ich mich für das Medizin-Studium einschreiben – nur habe ich die Anmeldefrist verpasst. An der PH konnte man sich allerdings noch anmelden. So bin ich in den Lehrerberuf reingerutscht.

Du hast viele Wege eingeschlagen und das Lehrer-Sein hat dich irgendwie gepackt. Bei dem bist du geblieben.

Ja, weil ich es liebe, das weiterzugeben, was mich selbst wirklich fasziniert. Ich arbeite sehr gerne mit Jugendlichen zusammen, die ihr Projekt klar vor Augen sehen. So entstand letzthin ein Arkade-System, das sich nun grosser Beliebtheit bei den Kindern erfreut, die manchmal bereits eine halbe Stunde früher ins Lernhaus kommen, um zu spielen. Ein anderer Schüler will sich gerade seine eigene Kleidermarke aufbauen. Ich helfe ihm, ein Crowdfunding-Video zu machen. Bei solchen Projekten kann ich Hinweise und Tipps geben und selbst etwas lernen. Wir unterstützen uns gegenseitig und helfen uns dabei, unser Potenzial zu leben. Es ist ein inklusives, hilfsbereites, liebevolles, ehrliches, authentisches Miteinander, das die Kultur am Lernhaus Sole prägt.

Wie sieht der Schulalltag bei euch aus?

Die Kinder kommen morgens zwischen 8:00 und 10:00 Uhr an. Einige frühstücken zuerst in der Küche, andere starten direkt in ihre Projekte. Das einzige Fach im Stundenplan ist selbstbestimmtes Lernen. Ab und zu bieten wir den Kindern verschiedene Module an. Zum Beispiel kam letzthin ein Vater zu uns, der leidenschaftlich gerne airbrusht, und sein Wissen an zwei Tagen an die Schülerinnen und Schüler weitergegeben hat. Oder eine Frau zeigte, wie man Kinderkleider näht. Das ist bei uns Unterricht und der ist immer freiwillig.

Wie unterscheiden sich Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter von Lehrpersonen?

Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter helfen – sie bewerten nicht. Wenn ich bewerte, möchten mir die Kinder und Jugendlichen gefallen, um eine möglichst gute Bewertung von mir zu bekommen. Sobald ich nicht mehr bewerte, steigt die intrinsische Motivation. Projekte werden mit viel Freude verfolgt und Fehler werden als Lernchancen gesehen.

Wir orientieren uns dabei an den 6 Bedingungen für selbstbestimmtes Lernen, die von Peter Grey – ein Forscher und Wissenschaftler im Bereich der Psychologie – formuliert wurden. Die erste Bedingung ist ein klares Verständnis, dass Bildung in der Verantwortung des Kindes liegt. Wenn ich für das Lernen der anderen keine Verantwortung übernehme, kann ich auch keinen Unterricht planen. Ich kann nicht bestimmen, wie andere ihre Zeit verbringen sollen. Was ich aber geben kann: Unlimitierte Zeit, um ganz in ein Thema einzutauchen, um frei und spielerisch zu erkunden. So brachte letzthin ein 11-jähriger Schüler ein lädiertes Velo mit in das Lernhaus. Er hat eine Woche lang fokussiert daran gearbeitet, es wieder zum Laufen zu bringen.

Wir setzen aber auch Grenzen. So schränken wir zum Beispiel den Zugang zu den Tablets und Laptops ein, damit die Kinder nicht reizüberflutet werden. Und ich mute den Kindern und Jugendlichen auch meine Wut zu; etwa, wenn im Werkraum Bälle und Hockeystöcke durch die Luft fliegen. Dann verlange ich, dass alles aufgeräumt wird, und für den Rest des Tages haben die Kinder keinen Zutritt mehr zum Werkraum. Es geht darum, dass ich als Erwachsener einen Raum gestalte, in dem sich alle wohlfühlen. Dazu gehört, dass Menschen und Sachen mit Sorgfalt behandelt werden.

Kann die offene Unterrichtsform auch überfordern? Gib es Kinder, die mehr Struktur brauchen?

Ja. Gerade wenn Kinder erst spät zu uns kommen und schon sehr viel Schule erlebt haben, fällt es ihnen manchmal schwer, in die selbstständige Tätigkeit hineinzufinden. Diese Kinder warten dann darauf, dass ihnen wieder jemand sagt, was sie tun sollen. Oft sehen wir aber auch, dass sich die Kinder bei uns von der Fremdbestimmung erholen können.

Grundsätzlich können wir sagen: Auch unser Modell ist nicht perfekt, weil wir alle unterschiedliche Bedürfnisse haben und unterschiedliche Ansprüche an das Bildungssystem stellen. Deswegen braucht es eine Vielfalt in der Bildung.

Wie funktionieren die Übertritte in einen Lehrbetrieb oder an die Kanti, wenn die Schülerinnen und Schüler kein Zeugnis vorweisen können?

Es gibt heute schon Firmen, die kein Zeugnis mehr verlangen. Zum Beispiel stellt die Swisscom mit «Mensch vor Dossier» die Fähigkeiten der Bewerberinnen und Bewerber in den Mittelpunkt. Im Lernhaus Sole dokumentieren wir die Projekte der Jugendlichen, die inhaltlich mit der Lehre zu tun haben. Zusätzlich schreibe ich eine Beurteilung. Ich persönlich finde diese qualitativen Daten interessanter als die reinen Zeugnisnoten und ich bin mir sicher, dass das auch immer mehr Firmen so sehen werden. Die Schülerinnen und Schüler, die an die Kanti gehen möchten, können sich bei uns auf die Aufnahmeprüfungen vorbereiten.

Welches Feedback bekommst du von den Eltern deiner Schülerinnen und Schüler?

Die meisten Eltern entscheiden sich für das Lernhaus Sole, wenn es in der Volksschule nicht mehr geht, weil der Leidensdruck zu hoch ist. Von diesen Familien bekommen wir das Feedback, dass sie bemerken, dass ihr Kind zuhause nicht mehr aggressiv ist oder nach der Schule nicht mehr erschöpft im Bett liegt, sondern wieder etwas mit Freundinnen und Freunden unternimmt. Die Familie kann aufatmen.

Klar, es gibt auch Familien, die sich Sorgen machen und sich fragen, wie ihre Kinder denn jetzt lernen. Vielleicht beobachten sie, dass ihr Kind gewisse Mathe-Aufgaben nicht mehr lösen kann, die vorher kein Problem waren – ganz einfach, weil das Kind von sich aus keine Mathe-Aufgaben mehr löst. Wir haben das Vertrauen, dass Kinder etwas lernen, wenn sie es brauchen, und wir versuchen, im Gespräch auch das Vertrauen der Eltern zu stärken. Wenn man später gewisse Kompetenzen braucht, eignet man sie sich viel effizienter an, wenn man nicht bereits die Erfahrung gemacht hat, dass man etwas tun musste und schlecht bewertet wurde. Uns geht es primär darum, dass es den Kindern gut geht und das schätzen auch die Eltern.

Woher nimmst du deine Kraft und den Mut, Veränderungen anzustossen – auch wenn deine Ideen auf Widerstand stossen?

Es ist für mich herausfordernd, dass sich Menschen, die an Volksschulen tätig sind, manchmal nicht getrauen, meine Beiträge zu teilen. Ich möchte mit meinen Beiträgen ausdrücken: Es braucht alle. Es braucht auch die, die etwas in Frage stellen, damit wieder etwas Neues entstehen kann.

Woher ich meine Kraft nehme? Ich kann einfach nicht anders. Ich habe meinen Ort gefunden. Ich darf im Lernhaus Sole miterleben, wie gerne die Kids lernen; wie wissbegierig sie sind, und wie sie sich entwickeln. Und ich will schliesslich auch, dass meine eigenen Kinder so lernen können. Ich habe diese Schule auch für sie aufgebaut.

Was ist das Wichtigste, was Kinder und Jugendliche in der Schule lernen sollten?

Klar, ohne gewisse Kulturkompetenzen wie Lesen, Schreiben und Rechnen kommst du nicht durch die Welt und doch möchte ich keine inhaltlichen Vorgaben machen. Viel wichtiger scheint mir, dass die Kinder und Jugendlichen verinnerlichen, dass sie gut sind, so wie sie sind; dass sie wichtig sind, und dass ihre Kompetenzen wertgeschätzt werden.

Was wünschst du dir für die Bildungslandschaft der Schweiz?

Heute müssen wir radikale Alternativen anbieten. Radikal im Sinne von «Radix», was «Wurzel» bedeutet. Wir müssen an die Wurzel gehen und uns fragen, wie lernt der Mensch eigentlich? Wie wird er kompetent? Wie kann er in dieser Gesellschaft kompetent handeln? Ich wünsche mir, dass Schulen zu Oasen der Potenzialentfaltung werden. Dazu könnte gehören, dass wir Menschen aus verschiedenen Wirkungsfeldern in die Klassenzimmer holen. Die, die für ein Thema brennen oder Spannendes erlebt haben, sind eine grosse Ressource. Ich wünsche mir, dass Schulen damit aufhören, Kinder und Jugendliche unter Druck zu setzen und sie stattdessen fragen: «Wer bist du?», «Was möchtest du im Leben machen?» und «Wie kann ich dir dabei helfen, deine Ziele zu erreichen?»